日刊工業新聞「発明の日」特集

アナクア寄稿記事

アナクア ソリューション統括 小幡 宗臣

助筆 アナクア プロフェッショナルサービス・シニアビジネスコンサルタント 高橋 木保子

知財業務の進め方に見る日米の違い

日本大手企業の知財部門から、外資系知財管理システムベンダーのソリューション総括担当に転職して4年。日本のお客様の課題や要望に対するソリューション提案と、米国で推進するソリューション開発に携わった経験をもとに、日米の知財業務の推進方法の違いについて実体験から感じたことを解説する。

時代の変化

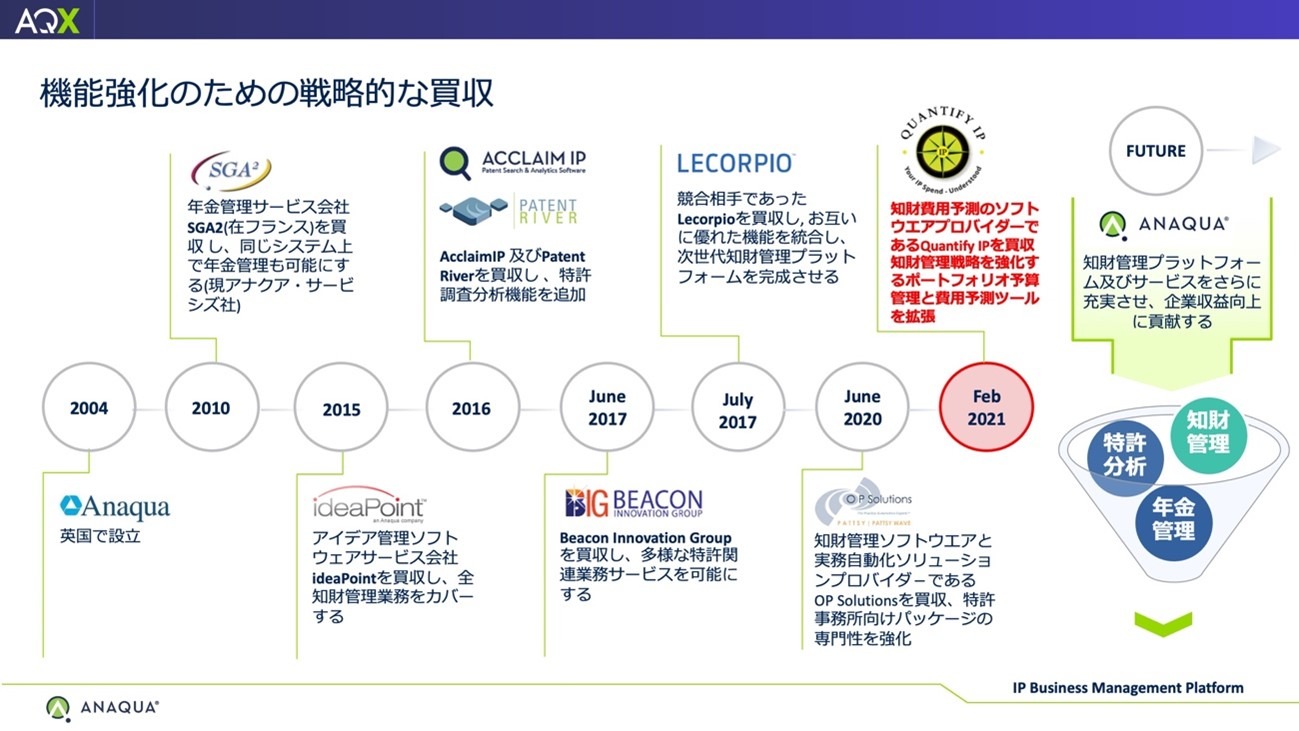

今年2月、「知財費用予測のソフトウエアプロバイダーを買収した」旨の全社通達があった。当社は知財管理システムの開発を専門として設立された会社だが、機能強化を目的とした買収を毎年のように行っており、このようなニュースを目にする度に、米国企業のスピード感に驚かされる(図1)。

当社が米国系のIT企業だからスピード感があるのかというと、必ずしもそうではないと考えている。ハードやソフトを問わず、プロダクト・ライフサイクルの短期化は進む一方だ。プロダクト単体で販売するよりもむしろ、周辺サービスも含めた商品展開が必須要件となっているように感じる。また、インターネットの普及により、モノやヒトが移動しなくても多国間で連携した製品開発やサービス展開が進められるようになった。こうした状況下で、他社との差別化を図るべく、異業種との協業を積極的に進めていくのが世界の潮流となっている。

システムのニーズ

当社では、定期的にグローバルなユーザー会を開催しており、必要機能や優先順位のヒアリングを行なっている。効率化に関する機能については、国を問わず重要視されるが、欧米では業務加速のための数値化と可視化に関するソリューション開発の比率が高く、日本ではリスク回避のためのけん制や精度向上のためのソリューション提案が多いと感じている。

従来、日本の大手企業では、知財管理システムを自前で構築するのが主流だった。年々増加する膨大な数の特許と複雑な知財ポートフォリオの管理を確実かつ効率的に行うため、各社独自の業務に合わせたシステムが必要不可欠であったためだ。しかし、グローバルな事業展開のため、各国需要に合わせた製品開発も必要となり、現地発明の管理も看過できないレベルとなった。日本の業務に合わせたシステムを海外で使用させるのは困難であり、各国の業務に合わせてシステムをカスタマイズするのも高コストで即応性に欠けるものになる。

このような事情から、日本での業務を最適に遂行するために厳格にルール化されたシステムから、日々変化するグローバルな業務に臨機応変に対応できる柔軟なシステムが求められるようになった。あらかじめ作り込まれたガラケーから顧客側で好きなようにカスタマイズできるスマホへの転換と同じことが、情報システムの世界でも起きている。

知財の調達

冒頭、企業買収の話をしたが、米国では知財の買収も活発に行われており、それが事業単位や企業単位までに発展することも珍しくない。

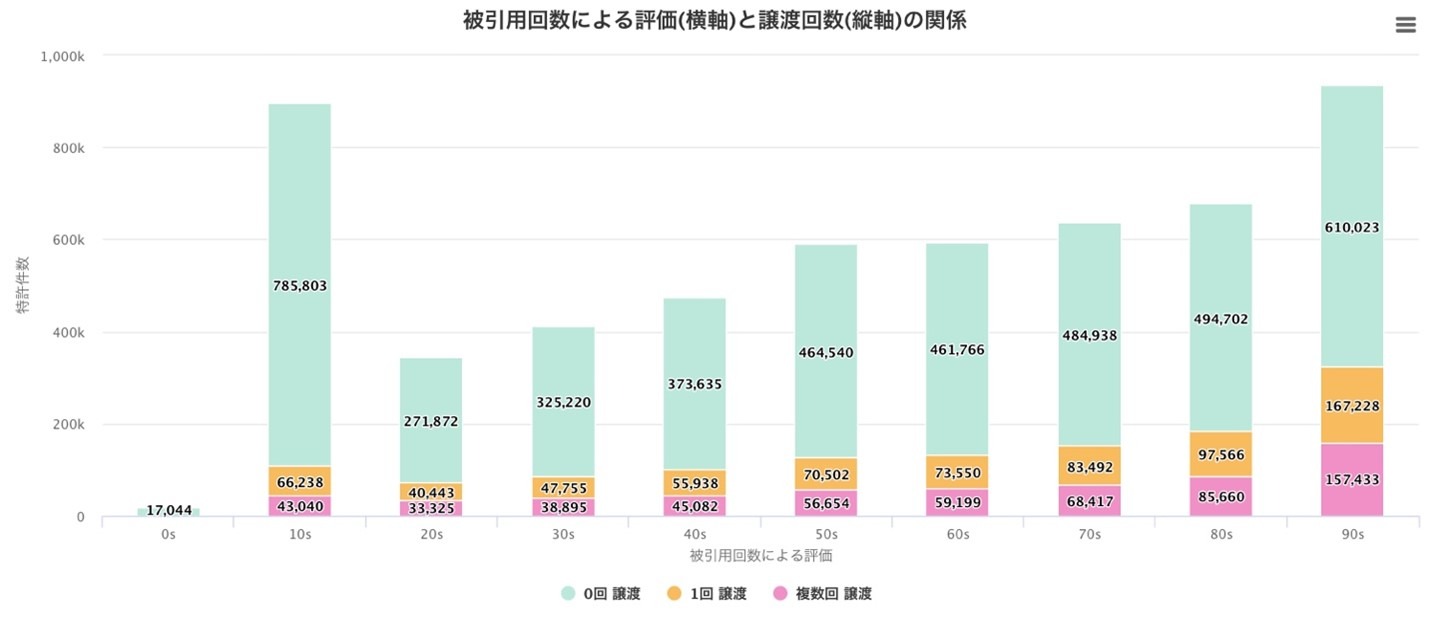

図2は、米国特許について、技術水準として参照された被引用回数による評価と譲渡回数の関係を示すグラフだ。引用される回数が多いほど、同じような技術開発をしている第三者が多く、その中でも先行していたことを意味するため、被引用回数の多い特許には他社参入障壁となり得る価値があるとも言える。米国特許の傾向として、被引用回数の多い特許ほど譲渡比率が高く、その回数も増える傾向にあると読み取ることができる。

膨大な数の特許の中から、事業推進にあたり必要となる、あるいは障害を排除するために買収すべき知財を探し出すのは決して簡単ではない。米国では、対象の知財を抽出するため、一律のルールでの数値化を高速かつ広範囲に行い、それをマクロ的に俯瞰して把握できるような可視化ツールのニーズが非常に高い状況だ。こうして抽出したデータをもとに、知財買収も選択肢に含めた事業推進が計画及び実行される。

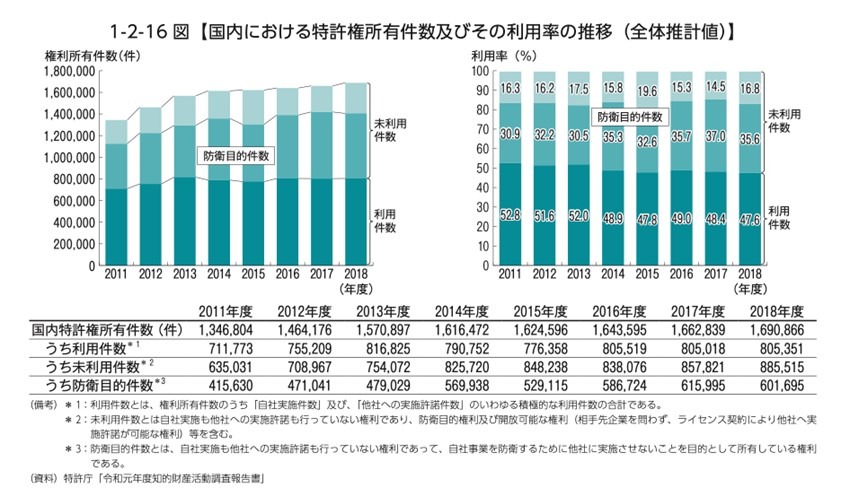

一方、日本では、事業推進に必要な知財を自ら創出し保護しながら事業を進めて行く方法にとらわれすぎているのではないかと感じる。図3は、特許行政年次報告書2020年度版の利用比率だが、2018年時点でもなお、3割以上もの特許が防衛目的で保有されている。

プロダクト・ライフサイクルは短期化を加速し、種蒔きから刈り取りまでする時間的な余裕は全くなくなってきている。大きな成果を上げるために時間をかけるのではなく、短期的に成果を上げることが求められている。特許の権利期間が20年というのも近年のプロダクト・ライフサイクルには合わなくなってきているが、異業種間の協業が進み、各社がこれまで考えも及ばなかった付加価値が創出される中で、自社で気付かなかった特許の価値を他者が見付け出すことも多々あると思う。日本ではまだまだ知財売買のハードルは高いと思うが、ライセンス契約または無償提供を含め、事業に即応できる様々な調達方法を検討することが必要だと思う。

今後の日本

自分は情報職能で生産管理システムに携わっていたことがあるが、日本企業の製造力は誇るべきものだと思っている。頻繁に変更される販売計画に対し、試作品や少量多品種生産を含めた生産計画、在庫過多にならず柔軟な生産変更が可能な調達計画、工程やシフトに合わせた出庫計画など、非常に有用な製造ノウハウがある。この製造力を最大限発揮するためには、昨今のプロダクト・ライフサイクルに合わせたスピード重視の「拙速」な知財調達計画も必要だと感じる。

一方で、それだけでは大きな飛躍は望めない。知財創出による囲い込みを行い、自社が先導して市場を育て上げ、収穫を最大化する「巧遅」な知財創出計画も依然として重要だ。本当に必要とされているのは、従来の方法に選択肢を縛られ、どちらか一方に極端に偏ることなく、環境や事業の要請に応じて最適な戦術を取る柔軟な姿勢だと思う。

2021年4月16日付け日刊工業新聞28面への寄稿を元に、再構成しました。

関連リンク

https://d3ukgu32nhw07o.cloudfront.net/space_pdf/pdf_file60781731cc877.pdf